本文作者/俞音

人物介紹

梁代,本名梁新穎,南平市浦城縣人,文學(書法)博士、中國書法家協會會員。北京國創書院院長、中國和平發展基金會原高級主管、中國國家畫院研究員、中國對外友協特聘書法家、美國斯坦福教育基全會特聘終身教授、金陵科技學院客座教授;書寫《大興機場賦》等巨幅作品,書作被廣泛收藏:梁代慈航基金髮起人;2023 年出席日內瓦聯合國第52屆人權理事會;「2019百名中國文化產業年度人物」文明之光「2023中國文化交流年度人物」;著作《康有為書法研究》人民出版社出版:「新時代讚歌」《屹立東方》歌詞作者。

「青少年時期堅持的中長跑鍛煉對我影響非常大,打下了良好的身體基礎。」已是花甲之年的書法家梁代剛剛參加完單位的退休歡送會,同事們都跟他開玩笑,說他現在就四五十歲的樣子,壓根不像六十歲。「如果我要寫一篇人生歷程的文章,標題就叫「人生是一場馬拉松」,你要有體力,要有耐力,更要有技巧。蘇東坡人生起浮對我的啟示很大,他不管怎麼貶謫,「且將新酒煮新茶」「一蓑煙雨任平生」,多麼瀟灑。」八年前親手打造、以「爾乃世之光」作為院訓的國創書院裏,梁代以書會友,飲茶撫琴。在這個教育實踐和傳統文化交流的平臺上,他憑藉流利的英語傳播中國書法文化。從文史科哲、詩書畫印各領域專家學者,到廣大海外僑胞、歸國僑眷以及留學生,到訪書院的外賓遍及全球。「open your mind,開闊你的視線。」在採訪中他爽朗的笑聲裏時不時蹦出幾句英語,彷彿還是個意氣風發的年輕人,要去實現更大的夢想。

無論是在京師從著名書法教育家歐陽中石先生攻讀博士,並受到葉喆民、劉藝等先生的親臨指教,還是早年在福建時得到著名書法家趙玉林、陳奮武、徐良夫等先生的教誨,他們身上所蘊含的中國古代文人的風骨與氣節,都讓梁代得到深深的浸潤。談到對文人風骨的理解,梁代說:「文人要相親,不要相輕。」他談道:李白跟杜甫,柳宗元跟劉禹錫,他們的交往就是文人相「親」——元和十年(西元815年),柳宗元被改貶為柳州(今廣西柳州)刺史,劉禹錫被改貶為播州(今貴州遵義)刺史,劉禹錫想到播州是更遙遠的蠻荒之地,柳宗元要奉養80多歲的老母,便上書朝廷要求與劉禹錫互換貶謫地;而柳宗元只活了47 歲就離世了,劉禹錫卻嘔心瀝血整理柳宗元的遺作,編成了《柳河東集》,讓柳宗元的文章得以傳承至今,以至於我們才可以看到《小石潭記》,看到柳宗元的詩詞作品。「這樣的兄弟情才叫’文人相親』,穿越千年成為美談,我也有許多這樣的好朋友。」

梁代的青少年時期在今福建省建甌市徐墩鎮度過。他從小家境殷實,在五個兄弟姐妹中排行「老小」。每逢春節父親常寫春聯,三哥梁新平跟梁代感情最深,書法天分高,字寫得很好,曾師從嶺南著名書法家麥華山、曾景充等先生。在這樣的家庭氛圍的影響下,少年梁代也很早就開始接觸書法,他品學兼優,不僅書法在全省獲獎,田徑比賽也打破地區中長跑 3000 米記錄。而這樣的一帆風順到高二文理科分班的時候被打破了——1984年,梁代的父親突然腦溢血,英年早逝,用他的話來形容就是「啪的從天空摔下來,看到世態之炎涼,對我的影響打擊非常大」。

家庭的變故,導致他高考屢次不遂其願。在南平師專,他意外遇到了兩位好老師,其中一位便是閩北著名書家徐良夫先生。南平師專兩年,梁代臥薪嚐膽練書法,經常跟著英語系的同學一塊學習,提升英語水準。「我每天都學到很遲,夜半三更,利用學生會辦公室不熄燈的條件,特別勤奮地學習。」

1989年,梁代從南平師專畢業後,到浦城仙陽中學從教三年。「不用揚鞭白奮蹄」,他每天比學生起得更早,學得更晚。他回憶到:「1991年夏天,我在徐良夫老師家裏,那天晚上老師要睡地下,讓我睡床上,兩個人爭了很久,最後以我「投降」告終。看著老師睡地下,學生睡床上,於心不忍,徹夜難眠,永生難忘。」在後來的歲月裏,對於像徐良夫先生一樣的眾多書法界名家長輩的扶持提攜,梁代一直心存感激。「不斷相遇相知的這些經歷對於我,不是練多少碑帖的問題,而是品格的力量影響著我的人生歷程。

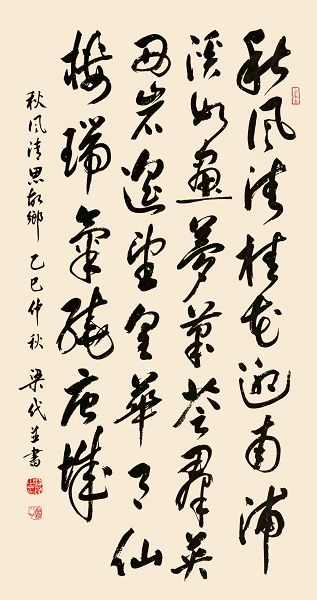

秋風清·思故鄉

梁代

秋風清。桂花迎。南浦溪如畫。夢筆薈群英。

西岩遙望皇華月。仙樓瑞氣繞唐城。

(注:浦城的別稱有南浦、漢陽、漁梁、唐城等。)

1992年,梁代考上福建省委黨校,在這裏遇到了省書協主席陳奮武先生。「他到省委黨校去講課,我住4樓,他住2樓,從此結緣。」黨校畢業後樑代留在福州工作,陳奮武先生那時候住在福州鳳凰池,能當面請教的機會更多了。梁代記得,他家裏掛著一副對聯:「布衣得暖皆為福,草舍安居即是春。」陳奮武先生和氣為春、襟懷坦蕩,堅持用書法回報社會,從福州的西湖公園到三坊七巷,以及溫泉大廈、海山賓館等一系列地標性建築,都有他的題字,體態各異,神采飄逸。「其實陳奮武先生的隸書非常好,但很多人不知道,因為他給大大小小地方的題字,隸書寫得少。」

在福州,梁代還有幸拜著名詩人、書法家趙玉林先生為師。回憶與趙先生的第一次通話:「我第一次打電話給趙老的時候,聽到接電話的人聲音特別清脆,就問對方「你爺爺在嗎?」那邊回答「不我就是他爺爺」。」趙老以 101歲高齡辭世,後半生未續絃,對人生淡然處之,身體狀態一直保持得很好。「先生從蘇北勞改農場出來後流落福州街頭,後在西禪寺暫時棲身,因此他給自己起了個號叫做’佛子明璧』,也作為書法落款。先生是『民國末科狀元』,『八添紙、雙狀元』的典故鼎鼎大名,其度盡劫波而泰然自若,在我看來,正是中國傳統文人風骨的體現。」梁代感歎。在福州的這段時間,趙老叮囑梁代:「書法創作最要寫自己的原創內容,你的篆書、隸書都練得不錯了;《史晨前後碑》《乙瑛碑》《 張景碑》這些碑帖也都接觸得挺好。但你打好基礎了,以後還要多看書,多創作自己的詩詞聯。」今天回頭看來,趙老早年提醒梁代要重視書法內容的原創性,為後來的創作打下了基礎,可謂先見之明。

2006年秋天,梁代考進了首都師範大學中國書法文化研究院,有幸成為歐陽中石先生的博士生。在中石先生門下,梁代聆聽了許多為學為德的道理,言簡意賅,回味無窮,他深深體會到先生的睿智與機敏。「中石先生對我們各方面的要求是非常嚴格的,『如儀得體』,就是要求我們無論是衣著衣冠,言談舉止,還是學術論文抑或書法創作都要嚴格要求自己。」梁代回憶,中石先生曾經講了一段筆誤寫錯字的故事,以致先生請人專門刻了一方「事事查」的印章。後來,先生特意將印章帶到了課堂上,告誡學生們學習書法和做學問都要謙虛謹慎,不可輕易主觀臆斷,凡事要養成「事事查」的好習慣。「中石先生是學邏輯學的,他將邏輯學的真諦充分運用到方方面面,特別強調做事一定要講究方法。他給我們的教誨是享用不盡的。」梁代說。

博士畢業以後,梁代遇到了清華大學著名陶瓷研究專家、著名書法家葉喆民先生。上世紀四十年代,葉老在北京大學曾師從徐悲鴻、羅複堪、溥心佘三位大師學習書畫,在碑帖、書法史、古詩詞等方面造詣極深。回憶葉老給自己的著作《康有為書法樂成霍沐研賕滃魑肋究諛貸作序,梁代感慨:「他為我作序極其認真,反反覆複改了 20 遍。葉老把生命最後的八年給了我,抓住各種機會教導我。有一次我順路帶些牛奶,水果去看望他,他跟趙老一模一樣,讓下次不要再帶東西了,要帶『書法作業』過去。」葉老多次提及民國四大家「章草第一人」的羅複堪先生,羅先生剛正不阿的文人風骨也影響著後來學者。羅老的族兄羅癭公先生同為康有為的得意弟子,葉老風趣地對梁代說:「你研究康有為書法很好,咱們對答如流,你還像是個做學問的。」羅複堪先生的書法筆力瘦硬,有如清臒之高士,他的脾性甚至可謂「桀驁不馴」,葉老便以此為例,教導梁代要嚴謹治學,守正求真,在魚龍混雜的情況下,要有屈原、蘇軾等先賢「橫而不流」的高尚品格。

多年之後,梁代仍然對經歷的磨難和多位大家名家深懷感恩,並努力付諸行動。「人生的過程就是慢慢積攢能量,我們每個人都有自己的光,去逐步做到自己的狀態,慢慢變強大,再把自己的事做好做大。其實放到浩瀚的宇宙中,我們都是流星都是一閃而過,正如泰戈爾所言:「小鳥飛過天空沒有留下痕跡」。」很多人搞藝術被眼前的『浮雲遮望眼』,把名利看得太重。「立志不隨流俗轉,留心學到古人難。」在書法這條路上,梁代始終戒驕戒躁直到今天還在非常勤奮、非常謙虛地臨摹碑帖。常用李可染先生名言「用最大功力打進去,最大勇氣走出來」鞭策自己。

梁代興趣廣泛,多才多藝並頗有建樹,也展現了他的文人情懷。他的乒乓球水準可算業餘高手,曾獲得中央黨校研究生院運動會男子單打冠軍;還是音樂愛好者,他歌唱得好,網上視頻《鼓浪嶼之波 》點讚好評如潮,在圈內小有名氣。他偶然寫的歌詞《屹立東方》不僅在聲樂界最高獎「金鐘獎」和「文華獎」晚會上、在國家大劇院《「難忘的旋律」名家名曲影視作品交響音樂會》上分別唱響,被主流媒體誇為「新時代讚歌」。

藝無止境,大愛無疆。多年來,梁代不斷慷慨解囊,用書法潤筆費為貧困山區捐資助學或為社區孤寡老人募捐奉獻愛心。他為武夷學院、河南周口文昌中學各捐贈十餘萬元圖書,鼓勵廣大師生「放下手機,捧起書本」,增強閱讀,不斷豐厚自身文化素養。當得知家鄉浦城遭遇極為嚴重的水災,他主動發起募捐活動,將義賣書法作品所得全部善款全部捐助家鄉災後重建;2021年,他為母校福建浦城一中百年校慶捐建價值 56萬元的現代多功能「梁代書法教室」,受到家鄉人民的稱讚。

漢字是中華文明的重要標誌,是中華文化的重要載體。漢字對於文明探源、文化傳承和對外文化交流起著重要的作用。國創書院作為對外文化交流的窗口,八年來梁代已接待「一帶一路」沿線近百個國家,上千名外賓來訪,受到國家法官學院致「感謝信」專門表揚。可如何才能讓外國人體驗書法、喜歡書法、練好中國字呢?梁代用流利的口語,深入淺出,言簡意賅講課。「我跟外賓怎麼說明?When youwrite, you’d better stand or sit straight, and feel very comfortable, When you write,all your strength should put the tip of the brush.」「用筆千古不易」梁代風趣又充滿自信的介紹了自己的「獨門秘笈」,而這也是從流傳兩千餘年的中國傳統書法用筆法則中「看似無形,實則有形,氣象萬幹」中凝煉衍生出來的。

梁代在書法創作上身體力行,努力把學「書」與學「文」結合起來,認真遵循導師們的教旨,朝學者型書法家的目標努力。著名美術家、中國美協主席範迪安先生曾評價道:「觀新穎書法作品,名種字體都從傳統中走來,不溫不火,下了一番功夫。相比之下,他的篆書比較突出。大凡寫篆書的人都難以避開篆體給人的刻板抑或呆滯。但新穎對篆書有很好的理解與把握,對《石鼓文》《毛公鼎》《 散氏盤》等諸多經典碑刻所下功夫不淺,對篆書的高古氣格與堅實線條的理解是到位的,努力將遠古傳統的意趣和近代篆家的風神結合起來,注重對結構的把握,作品既高古又不乏靈動,拙味內斂盡在其中。通覽新穎之書,可見他對書法的理解與實踐是務實的,也是創新的。」

字如其人,文如其人,梁代給人的印象是謙遜樸實,所做文章透溢出真誠,也在字語行間流露出思考的清晰。多年來創作了大量的詩詞聯,短小精悍的《師從歐陽先生記》僅二百字,發自情感心聲,也見練句功力。《紅旗渠頌》《印象武夷碑林》等文言散文以及感情真摯的《母親百日祭》等篇,都足見一個書法博士的古文功底。遊記《紹興紀行》字字珠璣,更是把每位讀者的思緒帶到魯迅筆下的《社戲》、烏篷船與少年閏土嬉戲的故鄉。至於他的著作《康有為書法研究》《民族復興的閃光點官在正定農村改革40週年之際》等諸多文章,也讓我們看到他治學嚴謹與對時政敏銳的一面。

「如懷夢想,當有作為。」我們看到,梁代這位從閩北走來的學者型書法家在學術道路可謂多姿多彩,大有作為。從南平師專官沙田到日內瓦聯合國講臺,從北京來廣營國創書院到三藩市矽谷講學都留下他平穩而又矯健的足跡。中華民族五千年文明代代相傳、曆久彌新,文人風骨如日月高懸於朗朗乾坤、似江河飛奔於萬古幹秋,梁代的書法之路、人生之路,正體現了「在朝與在野互治學統與道統相融,天下與自身兼濟,政治抱負與自然生命同置,家國情懷與個人追求並存」的樸素傳承,也正是傳統文人風骨在新時代所書所寫的筆墨新篇章。