「水墨瀘台情•丹青寄安康」兩岸同源書畫筆會現場,兩岸書畫家一起揮毫潑墨,還互贈書畫作品,共繪兩岸親情。

5月16日,2025海峽兩岸巴蜀文化藝術季走進四川瀘州,兩岸專家學者、院校代表、藝術家等120餘人參加活動。活動以「川台同繪 藝峽共融」為主題,通過書畫筆會、藝術展覽、交流座談、文化采風等形式,見證兩岸文化同源共流,持續推動川台人文交流走深走實。

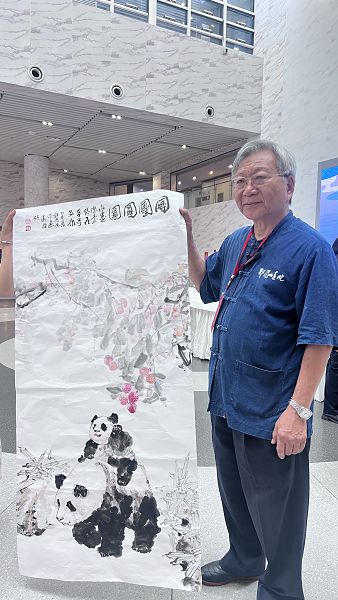

瀘州市詩書畫院向台灣都蘭山畫院贈送一幅大熊貓水墨畫,主題「團團圓圓」。台灣都蘭山畫院院長林永發現場作畫回禮,揮毫寫下「和樂融融」。他說:「兩岸同根同源,藝術交流能讓我們彼此能夠更加瞭解,我希望用書畫來表現兩岸之間的親情。」

「這次來到瀘州,我也在吸取這邊的一些養分,用於自己的創作。」來自台灣高校的陳老師是一位青年畫家,他認為台灣各界人士都應該多到大陸走走看看,尤其是藝術創作人士,「來了之後也許會產生不同的想法,激盪出不一樣的火花。」

川台師生原創藝術作品展於當日開幕,兩岸師生的書畫作品共同展出。其中台灣師生作品來自島內南投縣、屏東縣、台東縣等多地。

「兩岸文化交流不是『文化滲透』,這種交流是相互的,也是平等的。」長期致力於兩岸文化交流的成都濃園創客發展中心主任謝柏園認為,文化藝術角度的交流在兩岸交流中「更加深入」,明年他計劃將四川的攝影作品帶到台灣,舉辦一場兩岸攝影展,「大家平等交流,促進相互瞭解。」

為讓台灣嘉賓更深入瞭解瀘州特有的巴文化、長江文化、詩酒文化,來自兩岸藝術院校師生代表和地方傳統文化藝術家代表匯聚一堂,結合各自研究領域和興趣點,暢談對中華傳統文化的理解認識,內容涵蓋傳統建築文化、少數民族部落文化、飲食文化、非遺文化等。

台灣青年昀躍表示,「這次參訪不僅是一場文化饗宴,更是一段能夠實地觀摩、吸收養分的學習機會,加深了我對兩岸文化同源共流的體認。文化的交流互動,是增進理解與尊重的重要橋樑」。

台灣青年彥霖被「風過瀘州帶酒香」的城市魅力所感染,直言「詩酒文化不應只是傳統的記憶,而應是城市創新的靈魂。如何用詩意喚醒城市文化記憶,是我們共同的課題」。

當瀘州油紙傘與台灣美濃紙傘碰撞,兩岸傳承弘揚非遺文化更加具象化。台灣高校志誠教授分享了美濃紙傘在中華傳統文化中的內涵以及文化創新。「美濃紙傘融入了豐富的客家文化元素,反映了當地的自然與人文特色,展現了台灣多元文化的魅力。與瀘州油紙傘相比,兩者在製作工藝與文化意涵上有許多共通之處,期待兩岸有更多人能夠關注並參與到傳統工藝的保護與傳承中。」

活動期間,與會兩岸嘉賓還先後前往龍腦橋、宋代石刻博物館、瀘州老窖國寶窖池、乾坤酒堡、董允壩現代農業園區、傘里古街、「山河明月·醉酒城」街區、瀘州港、永興城醬油文化博覽園等地,感受城市魅力、體悟文化力量、見證發展成果。

。-768x440.jpg)

與工作人員查看植物工廠裡的作物長勢。-768x431.jpg)

。-768x420.jpg)