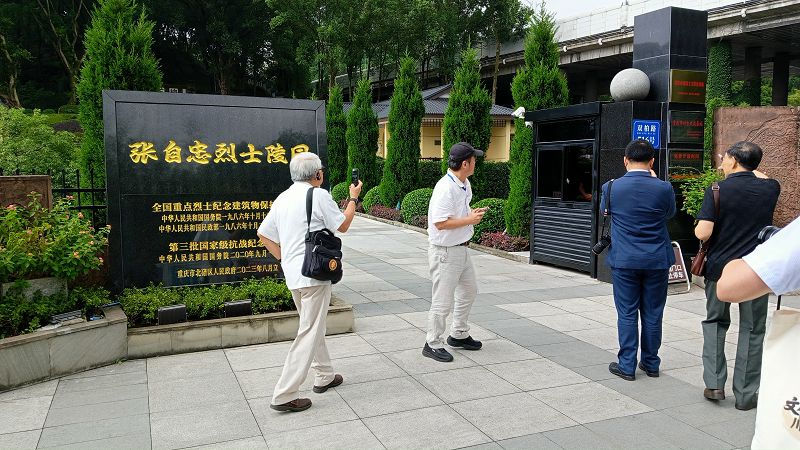

採訪團成員在張自忠將軍墓前,默哀並獻花致敬。

【記者陳子發、蘇永欽重慶報導】張自忠將軍是兩岸的抗日英雄,台大教授苑舉正受到「英烈千秋」電影影響,自小就十分崇拜山東人奉為「戰神」的張自忠,特別與「2025文化抗戰川渝行」兩岸媒體一起前往重慶北碚梅花山的張自忠將軍陵園弔祭。

張自忠是山東臨清人,1914年投筆從戎,1935年晉陸軍中將。對日抗戰爆發後,曾擔任第59軍軍長、第33集團軍總司令等職,先後參與臨沂保衛戰、徐州會戰、武漢會戰、隨棗會戰、棗宜會戰等。1940年5月16日,在棗宜會戰中壯烈殉國。他是當時犧牲的最高將領,其為國捐軀的精神,被兩岸共同銘記,尤其在台灣看過「英烈千秋」電影的觀眾,更加對張自忠崇拜。

在唱《大刀進行曲》。中新社.jpg)

今年是張自忠將軍殉國八十五周年,6月26日,兩岸媒體採訪團前往重慶北碚梅花山張自忠將軍陵園採訪時,台大哲學系教授苑舉正也隨團一起前往緬懷這位英勇殉國的抗日英雄。另外還有張自忠將軍之孫張慶成也同行。

踏入張自忠烈士陵園,進入眼簾就是莊嚴肅穆,巍然屹立的張自忠將軍雕像。走進張自忠將軍紀念館,入口放著一張將軍生前的珍貴照片,兩側是毛澤東、周恩來、朱德、蔣中正、李宗仁、馮玉祥為將軍題寫的輓詞:英烈千秋、盡忠報國、為國捐軀等字。

館內陳列著許多珍貴的歷史照片、文物和文獻資料,顯現張自忠從戎報國、血戰沙場的壯烈一生。導覽員接著帶領大家觀看央視製作的「絕筆」紀錄片,片中敘述1940年5月16日張自忠殉職情況:中午時分,張自忠的左肩中彈。下午2時,張自忠手下剩下數百官兵,身邊只留下8名隨從。下午3時左右,日軍終於衝進我方陣地,火線之間,張自忠又中數彈,右胸部被子彈洞穿,噴出的熱血、濺到副官馬孝堂滿臉滿身。剛包完右胸傷口,日軍就一窩蜂、湧了上來。

日軍第四隊一等兵藤岡是第一個衝到近前的。突然,從血泊中站起來一個身材高大的軍官,他那威嚴的目光竟然使藤岡立即止步,驚愕地愣在那裡。衝在後面的第三中隊長堂野隨即開槍,子彈打中了那軍官的頭部,但他仍然沒有倒下。清醒過來的藤岡端起刺刀,拼盡全身力氣、猛然刺去,那軍官的高大身軀終於轟然倒地。

看到張自忠壯烈犧牲的描述時,在場張自忠將軍之孫張慶成與苑舉正教授的神情顯得有些激動;苑舉正表示,他從小最喜歡看的電影就是「英烈千秋」,張自忠將軍寧死不屈的氣節,是中國人的精神、中國人的骨氣。對他而言,張自忠將軍不僅僅是老鄉、是楷模,更是山東人的戰神。

我們要讓更多人知道,為什麼要這麼重視張自忠將軍、重視抗戰歷史,以及我們為什麼不能夠忘記歷史。他非常喜歡這次活動用「文化抗戰」這個名詞,因為中國人之所以是中國人,是因為我們都有共同的文化認同。

張慶成則表示,他祖父因為職務高、影響大,在中華民族史上畫了一道深深的畫痕,這個畫痕還會繼續畫下去。但是我們永遠不要忘記,抗日戰爭在全國正面戰場、敵後戰場,犧牲了太多太多的中國軍人、中國老百姓。那些人不知姓甚名誰,甚至不知被安葬在哪裡。但是在我的心裡,他和我祖父一樣,同樣是我們中華民族的脊樑,我們永遠不要忘記。

參觀完紀念館後,兩岸媒體團代表整齊列隊,在張自忠將軍墓前,默哀並獻花,表達對這位抗日名將的無限追思。最後大家繞行墓園一圈,以表對張自忠將軍的深切緬懷與崇高敬意。

石刻文物與古樹黑石共同構成 抗戰記憶露天博物館

【記者陳子發、蘇永欽重慶報導】「校即是景」、「景也是校」,聞名川渝的聚奎中學,校內有清朝時期的百年聚奎書院與民國時期享有「川東第一大禮堂」美譽的「鶴年堂」,加上許多名人的石刻文物與古樹、黑石共同構成,抗戰記憶的露天博物館。

聚奎中學位於重慶江津區白沙鎮黑石山,原本是聚奎書院,始建於清同治九年(1870),光緒六年(1880)建成,是從義塾改成,為當時江津四大書院、中國五十大書院之一。民國後相繼建立國小、初級中學、高級中學,直到現在的聚奎中學,學生人數最多時,有5千餘人。據悉,取名「聚奎」之由來,即為「奎星聚集,英才輩出」之寓意;還有文曲星聚集之所。

聚奎書院屬清代合院式建築,大門設於四合院南側,石庫大門兩旁刻有「知國家大事尚可為也;得天下英才而教育之」對聯。進入書院門旁則刻「德星長聚五百里;廣廈顏開千萬間」。屋內豎有至聖先師孔子像,右邊小門寫著「入德之門」,左邊「出頭之路」,然後就是一階階向上石階,象徵步步高升的石階,走到「川東第一大禮堂」鶴年堂。

禮堂入口設在西山牆,石庫門樣式,門枋上刻著于右任所題「鶴年堂」。西側立有一石碑,石碑為三面尖碑樣式,三面分別刻「奮乎百世」、「頂天立地」、「繼往開來」,該碑也是由於右任題寫。

鶴年堂屬於磚木混合結構建築,建於1928年,因鄧鶴年捐款建造而得名。建築面積1437平方米,可容納1400人,磚木混合結構建築,內部仿羅馬歌劇院式結構,分上下三層,並將其樂台淩空置於舞台之上。這與傳統的禮堂把樂池隱藏在舞台下的做法不同,不僅便於音效傳播,也增強了可觀賞性。還運用光學與聲學原理,解決了大型建築物內陰暗、甕聲之弊端。

所以聚奎大講堂成為抗戰期間,大家爭相想要登台演講的熱門之地,于右任、陳獨秀、文幼章、梁漱溟、陳可忠、蔣複璁、謝循初、唐圭璋、隋樹森、佘雪曼等著名教授、學者、作家、文學家、教育家,以及各界知名人士,都曾在此登台講學或演講,講堂內至今都還保留著當年的講台原貌。

黑石山因滿山石頭皆黑而得名,山上黑石約500餘顆,大小不同,千姿百態。抗戰時期來聚奎書院講學的名人墨寶,都被刻在石頭上,形成黑石山抗戰石刻群;如陳獨秀的「大德必壽」篆刻、馮玉祥「黑石山」長詩石刻、郭沫若悼念校友詩人吳芳吉的詩碑等等,這些文物與校園內500多棵的古樹、清代遺留的石碑、長滿青苔的黑石,共同構成了一個抗戰記憶的露天博物館。

。-768x440.jpg)

與工作人員查看植物工廠裡的作物長勢。-768x431.jpg)

。-768x420.jpg)