劉銘志專心創作。

【記者吳惠民台北、林立群泉州報導】德化瓷的白,是穿越千年的溫潤。在福建德化一間名為「銘記瓷藝」的工作室裏,劉銘志正俯身專注於修坯,指尖撚動瓷泥,篾刀在《一路榮華》的坯體上輕轉,彎曲回頭的如意與象徵繁榮的鹿形主體漸趨靈動,旁側用捏花技藝塑成的牡丹花瓣薄如蟬翼。

這件以德化優質高嶺土為基,融雕、刻、捏、塑與描金工藝於一體的作品,既是他對傳統瓷藝的致敬,更是他匠心生涯的縮影。作為德化瓷燒制技藝傳承人,劉銘志用三十餘年時光,在「守傳統」與「破邊界」的平衡中,讓千年德化瓷在當代綻放新輝。

從學徒到「如意符號」以古為師守根本

劉銘志與德化瓷的緣分,始於少年時的拜師學藝。十幾歲的他,先隨德化民間老藝人學習傳統修坯技藝,指尖與瓷泥的磨合,讓他讀懂了「慢工出細活」的真諦;而後,他有幸進入德化百年老字型大小「蘊玉瓷莊」,師從第三代傳人蘇玉峰、第四代傳人蘇獻忠父子,系統學習傳統陶瓷雕塑。彼時的蘊玉瓷莊,是德化瓷藝的「人才搖籃」,劉銘志深知這份機遇的珍貴,四年學徒生涯裏,他白天觀察師傅運刀的力度、塑形的弧度,夜晚反復揣摩技藝要點,常常在燈下練到指尖發麻,終於練就了一手「形神兼備」的瓷雕本領。

初出茅廬的劉銘志曾意氣風發地開啟第一次創業,卻因年輕缺乏經驗,在市場的浪潮中舉步維艱。苦撐三年後,他選擇暫退,進入工廠為他人設計陶瓷產品。這十年「為他人做嫁衣」的時光,沒有消磨他的志氣,反而成了他積累經驗的「磨刀石」——他走遍市場收集需求,記錄消費者對瓷品造型、寓意的偏好,練就了一雙洞察市場的「火眼金睛」。2006年,當信心足夠支撐夢想時,劉銘志成立「銘記瓷藝」工作室,推出首款代表作「如意瓷花擺件」。

這款作品堪稱德化瓷藝的「雙絕融合」:潔白如玉的如意瓷雕上,綴滿手工捏塑的繽紛瓷花,既有瓷雕的莊重,又有瓷花的靈動,更暗含「吉祥如意」的美好寓意。作品一經推出,便好評如潮,不僅成為當時德化陶瓷禮品的流行風向標,更讓「如意瓷花」成了劉銘志的個人符號——人們提起這類擺件,最先想到的,便是這個堅守傳統的年輕匠人。

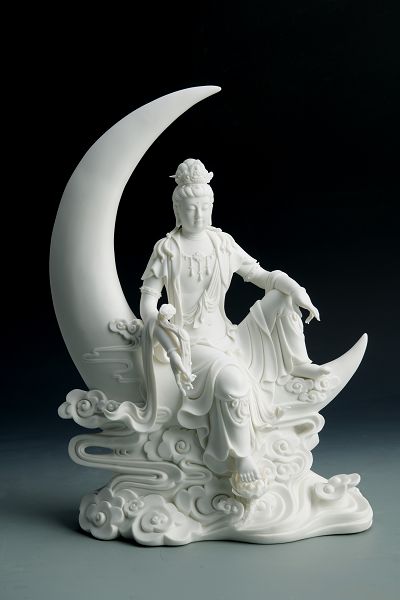

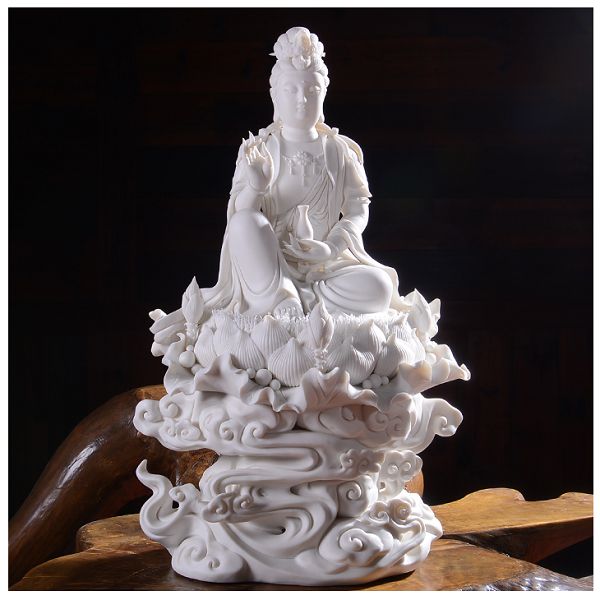

但劉銘志並未止步於「工藝品創作者」的身份。他清醒地知道,德化瓷的魂,藏在傳統藝術陶瓷裏,「收藏界認的是德化瓷的老技藝,尤其是瓷雕觀音,歷來是陶瓷愛好者的寵兒」。多年來,他始終以古為師,將明代「瓷聖」何朝宗的作品當作「教科書」,一遍遍臨摹,揣摩造型要義與神韻。2011年11月,故宮博物院館藏德化白瓷回歸故里展出,劉銘志聞訊後,每天清晨便帶著瓷泥與篾刀趕往展廳,展廳開門他便進場,閉館鈴聲響起才離開。半個月裏,他不僅臨摹觀音的整體造型,更細摳衣紋的深淺、岩石的堆疊,「以前只能看圖片,如今摸到真品的‘氣’,才懂何氏觀音的溫潤與慈悲」。這場「沉浸式學習」,不僅提升了他的技藝,更讓他練出了即興創作的本領——後來在東亞文化周、海峽職工論壇等活動現場,他總能凝神聚氣,雙手翻飛間,泥塑人物或瓷花便鮮活呈現,引得觀眾歎為觀止。

融當代審美於傳統 授藝育人續薪火

「越做越不懂做,越不懂就越想做。」劉銘志常說的這句話,藏著他對瓷藝永不滿足的追求。為了突破自我,他主動走出舒適區,開啟了系統的「充電」之路:從福建師範大學美術學院藝術設計專業函授本科畢業,先後在泉州工藝美術職業學院、景德鎮陶瓷大學、清華大學美術學院進修,還連續兩年參加上海美術學院羅小平教授的「雕塑 泥片成型塑造藝術」研修班。這些學習經歷,讓他跳出傳統瓷藝的框架,開始將當代審美理念融入創作,實現了「傳統造型」與「當代語言」的碰撞。

薄胎瓷雕技藝,是他挑戰自我的第一個「高峰」。德化薄胎瓷以「薄如紙、透如鏡」聞名,燒制難度極大,而劉銘志的《薄胎自在觀音》,將這份難度推向極致——觀音的衣服薄如羽翼,通透細膩卻層次分明,燈光下能看見衣紋的流轉,仿佛下一秒便會隨風而動。這件作品不僅征服了評委,斬獲中國工藝美術「百花獎」金獎,更讓業界看到:德化傳統薄胎技藝,能在當代綻放如此驚豔的光芒。

而後,他又轉向「簡約美學」的探索。摒棄傳統瓷雕中繁複的堆疊,用極簡的造型與留白傳遞意境,代表作《大地》便是如此。這件作品以簡單的線條勾勒地藏菩薩的輪廓,沒有華麗的裝飾,卻將「安忍不動,猶如大地」的厚重與慈悲展現得淋漓盡致。最終,《大地》榮獲首屆中國世界遺產工藝美術「金獅獎」金獎,參加首屆全國雕塑藝術大展並被中國美術館永久收藏——這是對他「以簡勝繁」創作理念的最高認可。

2019年,劉銘志再次引領風潮。他打破「匠人」與「設計師」的壁壘,與臺灣的「90後」工業設計師合作,研發出「四季花瓣」陶瓷首飾。這些將瓷花技藝微型化、時尚化的作品,既有德化瓷的溫潤質感,又符合年輕群體的審美,一經推出便成「網紅爆款」,更走上米蘭設計周的國際舞臺。從十年前的「如意瓷花擺件」到如今的「四季花瓣首飾」,劉銘志始終站在創新的前沿,卻從未忘記:「最好的創新,其實就是傳承。」

作為傳承人,他從不吝嗇自己的「看家本領」。二十年來,他不僅親自帶出數十名徒弟,還在德化職業技術學校、泉州工藝美術職業學院授課,累計培養學員上百人。課堂上,他會手把手教學生捏花的力度、修坯的技巧,也會分享自己創業的起落、臨摹的感悟,「我希望把德化瓷的‘魂’傳下去,讓更多年輕人知道,這門老手藝,永遠有新可能」。

如今,劉銘志仍在「銘記瓷藝」工作室裏與瓷泥為伴,案頭的《一路榮華》即將完工,描金的鹿蹄在燈光下泛著微光。於他而言,德化瓷不僅是謀生的技藝,更是一生的追求—— 他守著千年的傳統,卻從未停下創新的腳步,用匠心雕琢每一件作品,也用行動回答著:如何讓古老的德化瓷,在新時代裏,一路榮華。