全網播放量超500萬次,系列視頻讓福鼎文物與非遺「活」出時代新聲——

□ 王綺蓼/文 張晉/圖

近日,福建省社會科學界聯合會公佈了2024年福建省基層優秀社科普及作品名單,共評選出文章17篇、宣傳短視頻21個、微信推文19篇。其中,福鼎市文體和旅遊局製作的文化遺產宣傳短視頻《石頭記》赫然在列。

《石頭記》將鏡頭對準福鼎太姥山,以光影為筆,賦予冰冷的岩石以靈動的生命力,再輔以細膩的講解,為觀眾翻開了千百年來留存的一本本石質「書冊」。那些鐫刻在岩壁上的文字與故事緩緩鋪展,讓觀眾「沉浸式」感受其中沉澱的深厚人文底蘊與雋永之美——

@梅山茶徒:「太姥無俗石,個個似神工」。這視頻比金牌導遊講解更有公信力!周詳、生動、有效,欣賞!

@幸福的小兵:長見識了。

@愛在太姥:石頭在說話。

@8號鑫情:一個字,美!

@雲鶴:太姥山每石有故事傳說,形象逼真!整座山仙氧繚繞!

……

《石頭記》是福鼎文體和旅遊局推出的「會說話的文物·聽得見的非遺」系列視頻中一頁尤為鮮活的篇章。該系列是福鼎市積極探索視頻影像賦能文化遺產傳播的創新實踐。

作為閩越與甌越文化的交匯之地,福鼎坐擁豐富的非遺與文物寶藏。然而,傳統的靜態展陳模式,難以有效觸達年輕群體,非遺傳承曾陷入「酒香也怕巷子深」的困境。「我們希望通過視頻影像的力量,突破文物『靜態展示』的物理局限,打破非遺技藝『口傳心授』的地域壁壘,從而強化文化記憶的韌性與延續性。」福鼎市文體和旅遊局社文非遺股股長陳茗華闡釋著系列短視頻創作的初衷。

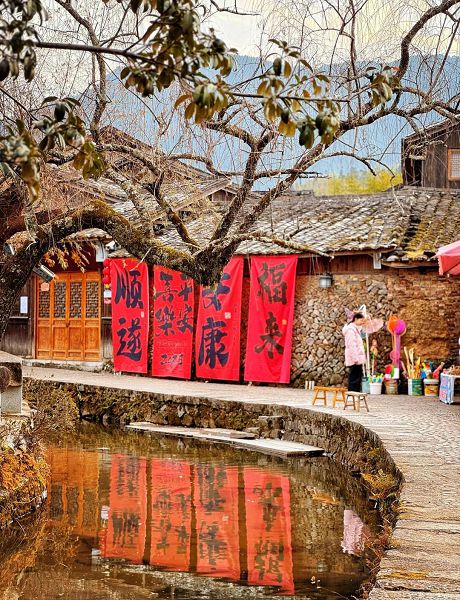

2023年開始,為了讓文物與非遺文化在鏡頭中「活起來」,福鼎市文體和旅遊局籌備拍攝並推出「會說話的文物·聽得見的非遺」文化遺產系列原創宣傳視頻,積極探索視頻影像傳播路徑。該系列視頻聚焦文物背後的歷史故事與非遺技藝的傳承脈絡,講述了國家級文保單位「戍守台灣英烈義塚」的故事,全景展示了省級文保單位「洋裡民居」的全貌,記錄下非遺美食畬族烏米飯、阿耐豬頭肉製作全過程,用鏡頭呈現福鼎白茶製作技藝、茉莉花茶匠人指尖的百年傳承,還跟拍了孔坪香樟根雕非遺傳承人讓原木變成藝術品的神奇瞬間……

作為系列視頻的核心策劃者與出鏡主講人,陳茗華坦言,最初面對鏡頭時並非游刃有餘。「剛開始面對攝像機,總擔心自己表達不夠生動,講解不夠清晰,辜負了這些承載著厚重歷史的文化瑰寶。」陳茗華回憶道,從研讀浩繁史料、與製作團隊反覆打磨腳本,到在鏡頭前克服緊張、力求自然流暢地講述,對她而言是一次全新的挑戰。隨著一部部作品的誕生和觀眾的熱烈反響,這份緊張逐漸被責任感和成就感取代。

「我們現在已推出兩季宣傳視頻,累計製作作品15部,全網播放量超500萬次。眼下,第三季正緊鑼密鼓製作推送中。」陳茗華笑道。據瞭解,目前該系列視頻不僅發佈於福鼎文體和旅遊局官方微信和抖音平台,還同步在省旅遊頻道、海博TV、學習強國等平台推送,真正走入大眾視野,融入群眾的「朋友圈」。

500萬播放量背後,是無數雙凝視文化根脈的眼睛,是借助網絡跨越時空的對話。觀眾們的共鳴,讓沉睡的文物有了溫度,讓小眾的非遺走進了大眾視野。福鼎用生動的創新實踐印證:在數字時代,文化遺產的「活態傳承」絕非僅囿於博物館的展櫃或傳承人的作坊,更在於如何運用當代語言與傳播媒介,讓其在廣闊的社會空間與公眾心中真正「活」起來、「傳」下去。

守護文化的征程裡,探索創新的步履永不停歇。近年來,福鼎在文化傳承上深耕細作,以全方位、多層次的舉措守護並弘揚本土文化。從挖掘培育畬族特色產業、推動福鼎白茶活態傳承,到打造海洋文化品牌、打響「吃在福鼎」美食IP,一系列實踐讓沉睡的文化遺產在創新中甦醒,更將散落的文化珍珠串聯成璀璨的地域文明項鏈。